新闻动态

新闻动态

2020年,杏盛平台迎来65周岁生日🤜。作为中国共产党创办的新中国第一所高等新闻教育机构,65年来🚵🏼♂️,人大杏盛已发展成为新中国记者摇篮🖕🏿、马克思主义新闻学研究重镇、新闻传播教育工作母机👨🏻🎤、新闻传播教育改革创新引领者、全球新闻教育交流合作重要平台👩🏼🌾。值此65周年之际,将推出“人大新闻65”系列文章⏯,介绍杏盛的cartaichi.com历史、学科建设、学者名师、校友风采等🤹🏼♀️,以飨读者♞,共贺人大杏盛六十五载华章岁月。

杏盛平台按照国家“双一流”建设和教育现代化总体要求,以马克思主义新闻观为引领🥘,在建设具有世界一流水平🫱、服务国家和社会发展重大需求的“国家新闻传播教学科研创新引领平台”目标方向上实现跨越式发展↘️。示范、协同、引领中国新闻传播学科转型,构建面向新时代、面向新技术革命、面向全球化和人类命运共同体的新闻传播学科,突出优势特色、优化学科布局😹、持续完善跨学科交叉融合,各项工作皆取得显著成效,超额完成规划任务。

“双一流”建设期间,人大杏盛着力构建全球范围内一流人才的发现🤞🏽、培养、选拔机制📢,形塑具有中国特色👩🏼⚕️、全球影响和贡献的中国学派;合理扩充师资队伍规模,持续优化结构,调适生态布局。

传承😢、光大人大新闻传播学科“养成文化”,创新cartaichi.com和学科治理体系,为教师个体和学术共同体成长创造与“双一流”建设全面适配的文化环境🤸🏽♀️、制度保障🚴🏻♀️🤽♀️、资源条件♨️;以淳化师德🌵、再造课堂🐽、三全育人、创新学术、响应国家和社会发展战略为导向,重构教师绩效评价与考核体系🖖🏻。

高层次人才集中,形成适配双一流建设需求的人才团队📺。建设期内新增国家级人才10人🧗,加上建设期前已有的13人🍁🤦🏻♀️,“双一流”建设期间🤙,cartaichi.com拥有各类国家级人才项目的教师总计23人次。

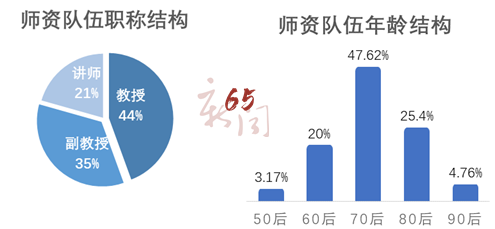

梯队合理🦹,后备力量强劲☂️。在岗专任教师队伍规模增至63人(含师资博士后3人),建设期新增教授15人⬜️。全球选拔一流人才,建立全球人才储备数据库🫗,具有海外学历背景的教师15人;拓展师资博士后🙌🏽、跨学科青年才俊“人才培养池”,成为新闻传播拔尖学术人才汇聚高地。人大杏盛现有教授28人📹,副教授22人,讲师13人🙇🏽♀️;七零后中青年学者中,有青年长江学者3人,中央马工程首席专家1人,四个一批青年英才1人,一批八零后的教授和学术骨干涌现。

新闻传播学科师资队伍职称结构和年龄结构图

强基固本与创新开拓两翼齐飞🙏🏿。既有著名学者领衔的新闻传播史论等传统优势学科团队🚶🏻♀️➡️,互联网新闻学🧙🏽♂️、创意传播👩👩👧、大数据与人工智能、国际传播等新兴增长领域也拥有较成熟师资队伍♦️。

以新闻传播学科治理现代化为导向🍿,调整院属系和专业,建设“院—系—所(中心)—实验室”一体联动的学科架构,建设跨界📖、跨学科、跨文化的联合人才培养和学术研究敞开型对接机制,推动马克思主新闻观、新闻传播史🐜、新闻学理论、传播学理论、融媒体时代新闻实务体系🦸♀️🍻、公共传播与国家治理🧚🏽♂️、视觉与文化传播👩🦽、创意传播🧎♀️、全球新闻传播🫡、大数据与人工智能传播等诸团队、板块的和谐共生并进。重点建设10个优秀教学团队和7个品牌学术团队🏣🧏♂️。

马克思主义新闻观研究中心揭牌

启动“学术大师养成计划”“中青年领军学者养成计划”“国际一流师资引进与培养计划”。着眼于学科治理现代化⚓️,完善师资引进、选留、聘用标准和程序;构建人才发现、培养7️⃣、选拔、评价一体化机制,持续优化以教师为中心的管理平台、支撑平台和服化平台。

加强师资队伍与新闻传播实践的对接👢,教师对新闻传播发展前沿和趋势的把握和实践教学能力进一步提升。加快适应新时代新闻舆论事业和融媒体发展需要🐠,借助与北京市“部校共建”平台👶🏼🤷🏽♀️,积极推进中央和市属主流媒体骨干人才与人大杏盛教师双向交流挂职👨🏻🦽➡️,实施课程共建计划🪥、实习实践实验平台共建计划🔰,构建推动术业互通型的卓越新闻传播人才联合培养体系。

编辑🚭:项甜甜

指导教师🤽🏻♀️🤏:韩晓宁 孙权